Саркоидоз – системное заболевание, характеризующееся развитием продуктивного воспаления с формированием эпителиоидно-клеточных гранулем без некроза и исходом в рассасывание или фиброз.

История

Впервые саркоидоз был описан как заболевание кожи (папиллярный псориаз) Гетчинсоном (J.Hutchinson) в 1869 г., затем Бенье (E.Besnier, 1889) и в 1899 г. Беком (C.Boeck), который на основании сходства гистологических изменений в коже с саркомой предложил термин «саркоид». Системный характер заболевания был отмечен Бенье, описавшим случай одновременного поражения кожи, периферических лимфатических узлов и суставов кистей. Позднее Шауманн (J. Schaumann, 1917) установил характерное для саркоидоза поражение периферических и внутригрудных лимфатических узлов. В 1934 г. на международном съезде дерматологов в Страсбурге было предложено именовать заболевание болезнью Бенье-Бека-Шауманна, а с середины ХХ в. наиболее широко употребляется термин «саркоидоз».

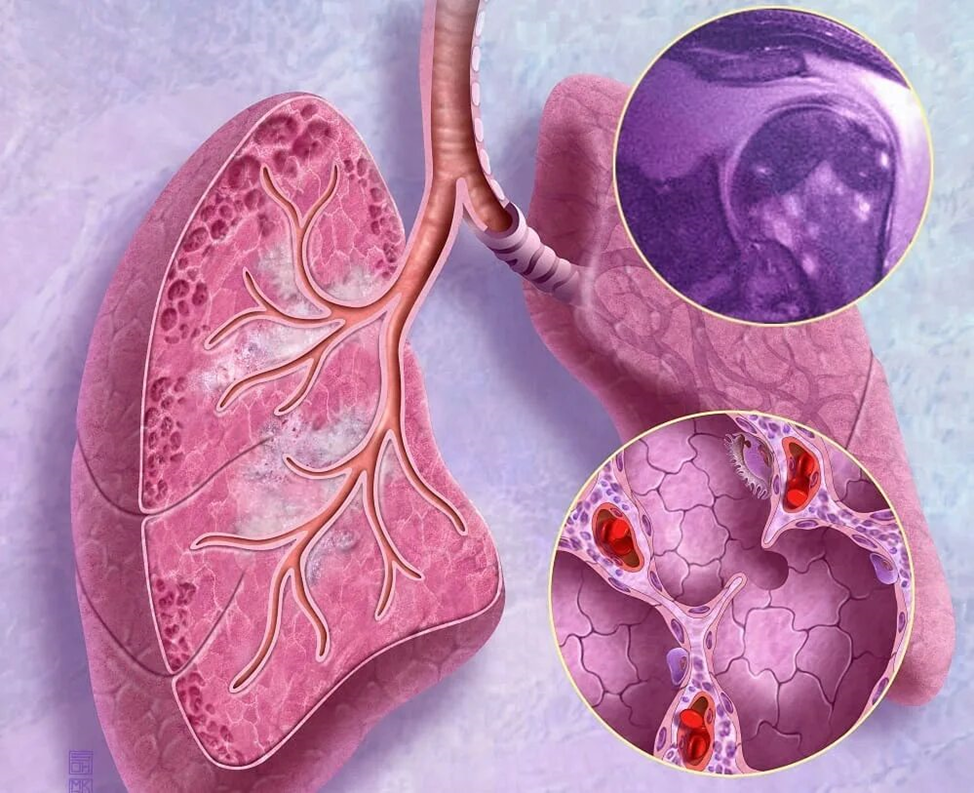

Морфологическим субстратом саркоидоза является эпителиоидноклеточная гранулёма – компактное скопление мононуклеарных фагоцитов – макрофагов и эпителиоидных клеток, с наличием гигантских многоядерных клеток, лимфоцитов и гранулоцитов или без них. Процессы трансформации и дифференциации клеток регулируются цитокинам – низкомолекулярным белкам, продуцируемым клетками иммунной системы. Чаще других органов саркоидоз поражает лёгкие и внутригрудные лимфатические узлы (до 90% наблюдений). Каждая гранулёма при саркоидозе проходит несколько стадий развития: 1) раннюю – скопление макрофагов, иногда с примесью гистиоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов, 2) гранулёму со скоплением эпителиоидных клеток в центре и макрофагов по периферии, 3) эпителиоидно-лимфоцитарную гранулёму 4) появление гигантских многоядерных клеток (сначала клеток «инородных тел», а в последующем – клеток Пирогова-Ланхганса), 5) ранний клеточный некроз в центре гранулёмы за счет пикноза ядер, появление апоптотических телец, некроза эпителиальных клеток, 6) центральный фибриноидный, гранулярный, коагуляционный некроз, 7) гранулёма с парциальным фиброзом, иногда напоминает амилоид, при окраске серебром выявляют ретикулиновые волокна, 8) гиалинизирующая гранулёма. Однако в биоптатах практически всегда обнаруживают гранулёмы на различных стадиях развития и соответствия между клинико-рентгенологической и морфологической стадией процесса при саркоидозе нет.

При исследовании биоптатов бронхов и лёгких при гранулёматозных заболеваниях, как правило, обнаруживают диссеминированное поражение с васкулитом, периваскулитом, перибронхитом; гранулёмы чаще всего локализуются в межальвеолярных перегородках, иногда диагностику затрудняет развивающийся фиброз. Гранулёматозное поражение бронхов и бронхиол при саркоидозе встречается часто и описано у 15-55% пациентов. При этом слизистая оболочка бронхов может быть не изменена, в ряде наблюдений имеет место ее утолщение, отек, гиперемия. Исследование бронхобиопсий подтверждает наличие гранулём в стенке бронха в 44% при неизменённой слизистой оболочке и в 82% – при эндоскопически видимых изменениях. Гранулёматозное поражение бронхов может приводить к бронхоконстрикции с последующим развитием ателектазов. Бронхоконстрикция также может быть связана с развитием фиброза и, крайне редко, – со сдавлением бронхов увеличенными лимфатическими узлами.

Этиология

Этиология саркоидоза неизвестна. Гистологическое сходство саркоидной и туберкулезной гранулем, обнаружение у больных саркоидозом ультрамелких форм микобактерий дает основание предполагать, что саркоидоз вызывается измененными микобактериями. Обсуждается этиологическая роль различных бактерий, вирусов и грибов, а также неизвестного пока возбудителя. Наиболее распространена гипотеза о полиэтиологической природе заболевания. Возможно, продуктивное воспаление с гранулематозной реакцией при саркоидозе является защитным ответом организма, продолжающимся и после окончания воздействия этиологического фактора. Эпителиоидно-клеточные гранулемы могут формироваться в разных органах: лимфатических узлах, печени, селезенке, слюнных железах, глазах, сердце, коже, мышцах, костях, кишечнике, центральной и периферической нервной системе. Наиболее часто поражаются внутригрудные лимфатические узлы (ВГЛУ) и легкие.

Классификация

Фенотипы (особенные варианты течения) саркоидоза

По локализации

Классический, с преобладанием внутригрудных (лёгочных) поражений.

С преобладанием внелёгочных поражений.

Генерализованный.

По особенностям течения

С острым началом (синдромы Лёфгрена, Хеерфордта-Вальденстрёма и др.).

С изначально хроническим течением.

Рецидив.

Саркоидоз детей в возрасте моложе 5 лет.

е. Саркоидоз, рефрактерный к лечению кортикостероидами системного действия.

Согласно МКБ-10, саркоидоз отнесен к классу III «Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм» и подразделяется следующим образом.

D86 Саркоидоз.

D86.0 Саркоидоз легких.

D86.1 Саркоидоз лимфатических узлов.

D86.2 Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов.

D86.3 Саркоидоз кожи.

D86.8 Саркоидоз других уточненных и комбинированных локализаций.

D86.9 Саркоидоз неуточненный.

Клиника

Саркоидоз, как и другие системные заболевания, характеризуется большим разнообразием клинических проявлений, которые возникают на разных этапах болезни в зависимости от ее формы, давности и фазы. Среди клинических проявлений можно выделить симптомы общего порядка (повышение температуры, слабость и др.), а также проявления, обусловленные поражением того или иного органа или группы органов. Эти симптомы принято делить на две большие группы:

Обусловленные поражением органов дыхания.

Обусловленные поражением других органов при внеторакальных формах саркоидоза.